1인가족, 온라인시장 급성장 등 세태 변화, 수도권․지방 줄폐업 잇달아

‘고객 동선 늘리기’, ‘저․고가 뒤섞기’, ‘초 대량판매’ 등 자구책…“효과는 미지수”

일산신도시 외곽에 있는 한 E마트 매장은 요즘 분위기가 전에 없이 썰렁하다. 3월말 폐업을 앞둔 이곳은 찾아드는 쇼핑객도 많지 않아 평일에는 어물전을 비롯하여 식품 ․ 음료, 생필품, 의류 등 모든 매대 주변이 고즈넉하기까지 하다.

J식품회사의 김치와 반찬류를 판매하는 종업원 A씨는 “이 나이에 아직 놀고 있을 순 없어서, 다른 곳을 알아보고 있는 중”이라며 “아마도 E마트 ○○점에 있는 우리 회사 코너에서 계속 일을 할 것 같다”고 말했다. 하지만 표정은 사뭇 심란해보였다. 캐시어(결제 담당)로 일하는 B씨는 “워낙에 장사가 그 동안 안 되다보니 아마 본사에서 문을 닫기로 한 것 같은데, 여기 일하는 ‘직원’들은 대부분 다른 지점으로 가지 않을까 싶다”고 했다. 하지만 정작 그럴수 있을지는 두고 봐야 한다며 말꼬리를 흐렸다.

이처럼 문을 닫는 대형마트가 지방은 물론 수도권에서도 급속히 늘어나고 있다. 지난해만 해도 인천부평, 대전, 창원, 부천중동, 경기․수원권, 의정부의 대형마트가 줄줄이 문을 닫았다. 문을 닫을 정도는 아니지만, 매출이 급속히 줄어들며 영업난을 겪는 경우도 많다.

전국에서 대형마트나 매장의 밀집도가 가장 높은 일산신도시의 경우 그 대표적인 사례다. 이곳은 지하철 3호선 백석역에서부터 대화역까지 6km 구간의 중앙로변이나 킨텍스 주변에 롯데마트 2곳, 이마트 3곳, VIC마트 2곳, 코스트코 1곳, 홈플러스 3곳, 하나로 마트 1곳 등 대형마트만 12곳에 달한다. 롯데백화점, 그랜드백화점, 그리고 레이크다운, 태영플라자 등 준 대형마트급까지 합하면 ‘포화상태’란 말이 부족할 지경이다.

그럼에도 일산신도시 특성상 중산층과 젊은 화이트컬러가 아직 건재했던 2010년 무렵까지만 성황을 이루며 건재했다. 그러나 지난 2014~5년부터는 눈에 띄게 매출이 줄어들면서 매장이 한산해지고, 마침내는 신도시 중앙로 구간에선 최초로 E마트 영업점 한 곳이 폐업하게 된 것이다.

이런 현상은 물론 여러 가지 원인이 복합적으로 작용한 탓이지만, 무엇보다 세태 변화가 가장 크다는게 전문가들의 분석이다. 1인 가정이나 독신이 늘어나고, 이에 맞는 온라인 구매나 쇼핑몰이 대세를 이루는 소비자들의 패턴이 결정적인 원인으로 꼽힌다.

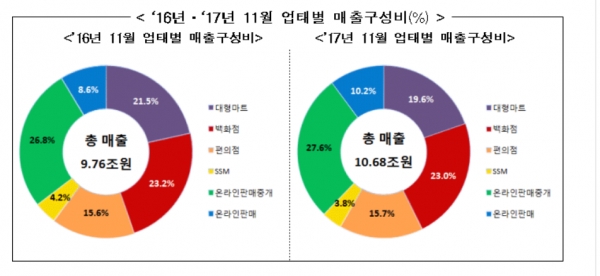

30일 산업자원통상부가 공개한 ‘2018년 주요 유통업체 매출’ 현황을 보면 이같은 현상은 뚜렷이 입증된다.

일단 전년 대비 6.8% 증가한 가운데, 온라인(15.9%)이 오프라인(1.9%)에 비해 큰 폭의 성장세를 유지했다. 오프라인 매출은 소폭 증가하였으나, 온라인에 비해 매출 증가세가 저조한 것으로 나타났다. 특히 '편의점(8.5%), SSM(2.0%), 백화점(1.3%)의 매출은 증가한 반면, 오로지 대형마트(△2.3%)만 매출이 크게 줄어들어 다시 눈길을 끌었다.

산업자원통상부는 일단 “신기술 도입과 배송제도 개선을 통한 쇼핑 편의성 제고의 영향으로 온라인 쇼핑에 대한 소비자 선호가 증가”한 것으로 분석한 반면, “대형마트 만큼은 온라인‧전문점의 성장에 따른 시장 잠식 현상 등에 따라 식품군(0.7%)과 가전부문(0.7%)을 제외한 모든 상품군 매출이 감소하며 전체 매출은 2.3% 감소했다”고 밝혔다.

이에 비해 편의점은 지속적인 점포 수 증가, 소비트렌드 변화에 대한 특화상품 판매 등 적극적인 대응을 통해 전체 매출이 8.5% 증가했고, SSM의 경우도 1인 가구 확산에 맞추어 간편식 비중을 확대하는 등 상품군 구성을 변화시키고, 주력품목인 식품군 매출이 증가하며 전체 매출이 2.0% 증가한 것으로 나타났다.

지난 해 10월 대한상공회의소가 발표한 ‘4분기 소매유통업 경기전망지수(RBSI)’에서도 이런 현상은 잘 나타나있다. 소매유통업체 1천 곳을 대상으로 조사한 결과에 따르면 백화점은 중국 관광객들의 증가 등의 영향으로 매출이 조금 늘어난 반면, 대형마트는 줄곧 매출 감소세가 이어졌다. 경기 호전 여부를 가르는 ‘100’을 기준으로 보면 홈쇼핑(120), 온라인 쇼핑(107), 백화점(105)이 경기호전으로 전망되었다. 반면에 대형마트(89), 편의점(88), 슈퍼마켓(81)은 부정적 전망이 더 많았다.

직장인 이상민 씨(35. 서울 화곡동)는 “주변을 보면 다 인터넷으로 뭔가를 구매하고 있는 것 같고, 저도 혼자 살다보니 편의점에서 간단히 장을 보는 경우가 많다”면서 “요새는 반찬이나 신선식품까지도 편의점에서 사는데, 마트에서 파는 상품들은 대체로 대용량이어서 제게는 필요없다”고 했다.

이런 추세를 염두에 두고 대형마트들은 뒤늦게 1, 2인 가구용 소포장 제품들도 많이 내놓고 있다. 또 아예 지상 1층 공간을 각종 편의, 레저시설로 바꿔놓고 일단 많은 유동인구를 끌어들이는데 골몰하기도 한다. 경기도 고양시의 한 롯데마트 영업점은 한 달에 두어번씩 에스컬레이터 오르내림 방향을 거꾸로 돌려놓는 등, 가급적 쇼핑객들의 동선을 길게 늘려보려는 의도가 곳곳에 드러난다.

이곳 점장 C씨는 “사실 개점 20년 만에 요즘같은 불황은 처음”이라며 “세탁소나 약국 등을 빼곤 고정 입점업체들을 섭외하는 것조차 이젠 쉽지 않다. 이러다 본사에서 문을 닫는 최악의 상황까지 올지 모르겠다”고 걱정했다. 실제로 이 영업점은 그 동안 대단위 중산층 아파트와 상권이 고루 산재한 입지적 호조건으로 늘 성황을 이루곤 했던 곳이다. 그러나 이곳 역시 이처럼 상황이 악화된 것이다.

C씨는 “우선은 사람들이 기본적으로 한 번에 장을 많이 볼 필요가 없으니까, 차 몰고 굳이 기름값쓰며 저희 마트까지 오질 않는다”고 나름대로 원인을 분석했다. 그냥 인터넷이나 택배로 주문하는 사람들이 많다는 것이다. 더욱이 ‘총알배송’, ‘반나절배송’ 등 배송시스템이 날로 발달한데다, 이곳 영업점에선 ‘3만원’ 이상 구매한 경우 ‘2km’ 이내에만 배송을 해주기 때문에 굳이 무거운 상품일 경우 마트에 올 필요가 없다고 생각하는 경우도 많다.

최근엔 이런 추세에 대응해서 아예 대형마트 특유의 ‘창고형 매장’의 이점을 살리는 특화전략을 구사하기도 한다. 온라인 구매로는 한계가 있는 ‘대량 구매’ 고객을 공략하는 경우가 그것이다. 홈플러스, 코스트코 등이 대표적인데, 이들 업체는 싼 가격에 대량으로 판매하는 방식으로 전략을 바꾸고 있다.

또 상당수의 롯데마트 영업점들은 이른바 ‘뒤섞기 전략’을 펴고 있다. 서울 외곽의 한 롯데마트 영업점은 1천원짜리 소품이나 과자류와 수십만원, 수백만원의 명품급까지 한 곳에 뒤섞어놓는 방식으로 진열하고 있다. 쇼핑객들이 무심히 둘러보다 잠깐 방심(?)하며, 충동구매를 하기 좋도록 유인하는 ‘전술’이다.

물론 이 영업점의 D점장은 ‘유인’이나 ‘충동구매’라는 단어에는 극도의 거부감을 보였다. 다만 “소비자들이 최고가에서부터 최저가에 이르기까지 자유롭게 선택할 수 있는 여지를 드리기 위한 것”이라고 해명하기도 했다.

그럼에도 불경기일수록 꼼꼼히 지갑을 챙기고, 신중하게 행동하는 소비자들에게 얼마나 먹힐지는 미지수다. 전문가들은 대체로 “이제 시간 문제일뿐, 대형마트가 유통업계를 주도하던 시절은 끝나간다”는데 의견을 같이 한다. 지난 수 십 년 간 골목상권 침해의 원흉으로 꼽히며, 승승장구하던 대형마트가 이젠 시대 변화를 따라잡지 못해 그 전성기에 막을 내리고 있다는 전망이다.

김점이 기자